学童保育って何?

働く親の心配事の一つとして「放課後の子供の安全確保」という点が挙げられるのではないでしょうか。

学童保育所とは、働く親の「共同の子育ての場」として、放課後の子供の安全を確保する場であるとともに、子供たちに基本的な生活習慣と社会性を育てる場でもあります。

学童保育の役割

親が安心して働くための「共同の子育ての場」であるためには、子供たちが安心感を持って生活を送れることができる場でなくてはなりません。

学童保育所とは単なる「遊びの場」ではなく、子供たちにとっての「もう一つの家庭」として存在しています。子供たちは学校が終わると「ただいま!」と言って学童に帰ってきます。なぜなら、そこには親代わりとなる「指導員」が子供たちの帰りを待っているからです。

目指す学童保育像

学童保育所での生活は、宿題などの勉強はもちろんのこと、班活動、当番活動などの活動を通じ、助け合い・認め合い・思いやりの気持ちを育てるとともに、手先や体を使い遊ぶことにより、心と体の成長を促しています。また、自分たちで必要なルールを作り、一人一人が仕事・役割を持ち協力し合うことにより、自分たちの生活を自分たちで作り出していく力を育てています。

目指す子ども像 ![]()

| 基本的な違い | 学童保育は児童福祉法に位置づく第2種社会福祉事業であり、名古屋市においては市の補助事業として運営されています。 「保護者が労働等により昼間家庭にいないものに...適切な遊び及び生活の場を与えて...(児童福祉法より)」児童の生活と保護者の就労を保障する施策です。 一方トワイライトスクールは名古屋市独自の事業であり、全ての児童を対象とした遊びや体験・地域との交流を目的とした施策です。目的が異なる事業であり、それぞれが発展することが望まれています。 留守家庭の児童にとっては独自の施策が必要という児童福祉の理念にのっとり、学童保育への大幅な予算増がされることを求めて運動が進められています。 |

| 具体的には? |

学童は毎日来る場所で、気心の知れた同じ仲間とすごします。専任の指導員を複数配置し、継続的に子供の成長に働きかけていきます。遊びだけでなく、生活の場として食事や着替えを用意したり、ご飯作りやそうじなど生活力を高める取り組みを大切にしています。 トワイライトは子どもが行きたい時に行く場所で、登録したうちの何割かの子が集まり、日替わりの遊び企画を楽しみます。チーフパートナー以外に地域の人が交代で子どもに遊びを教えます。わかりやすく例えると、保育園と児童館の違いみたいなものです。 |

| 学童と トワイライト 両事業の 現状と課題 |

二つの事業は元々異なる趣旨で生まれたはずですが、トワイライトスクール開始によって学童保育が閉鎖に追い込まれるなど、影響を受けている例もあります。以下のホームページをご覧下さい。 名古屋市学童保育連絡協議会HPより |

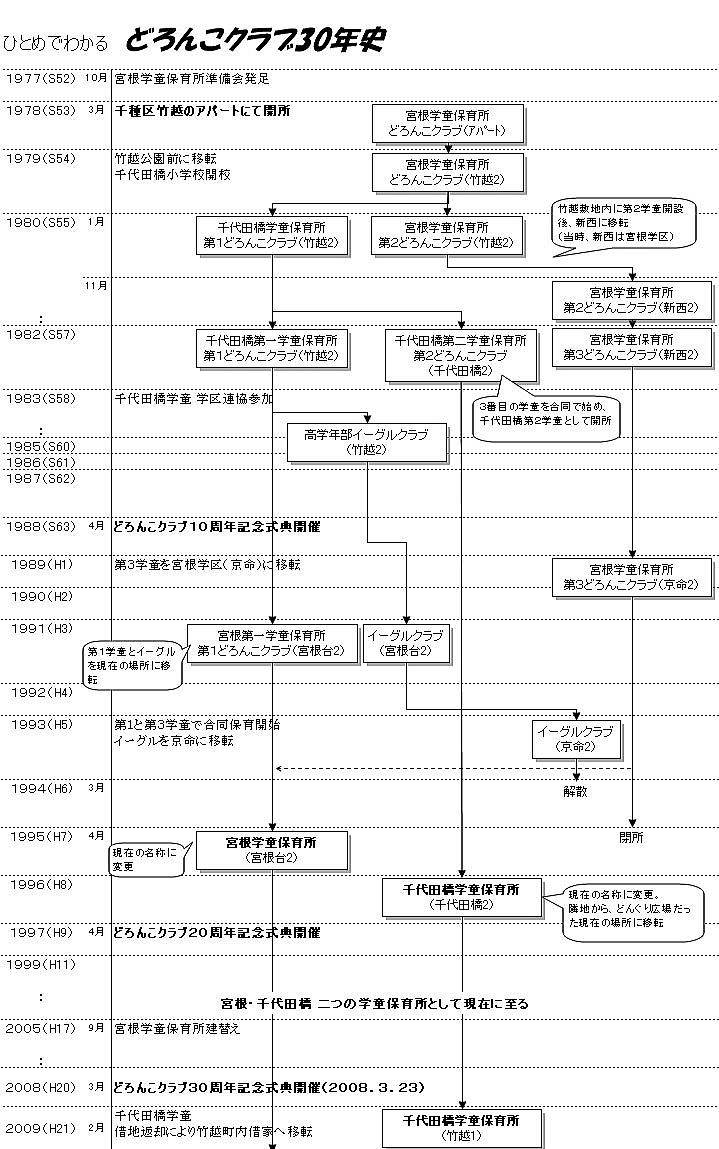

どろんこクラブは、1978年に発足し、2012年度をもって35年目を迎えることになりました。

今から34年前、「共稼ぎで、小学校1年生になる我が子の放課後が心配だ、不安だ」と思った父母数人が集まり、何とかして学童保育を作ろう、子供たちに豊かな放課後を過ごさせたい、安心して働きたい、といった切実な願いによってつくられました。

当初は、竹越のアパートの一室(喫茶さつきの隣)で始まりました。金なし、場所なし、指導員なしの全く何もないところからのスタートでした。そんな中で、働くお母さんの切実な願いはこの一室から切り開かれていきました。しかし、設備・備品などあまりにも不十分で、机は作ったもの、冷蔵庫はもらい物、ロッカーももらい物、その他の物は粗大ゴミで拾ってくるといった状況でした。

でもそんな環境の中でも、子供たちはのびのび遊び、すくすくと成長していきました。

その頃1年生だった子供たちは社会人となり、家庭を持ち、お父さん・お母さんになってがんばって子育てをしている子もいます。

学童の施設も創立2年目にアパートから市のプレハブとなり、第1・第2・第3・イーグル(高学年)と、一時期には4学保となり、移転などの大変困難な課題を抱えながら、宮根・千代田橋学区の中の児童を守ってきました。

この背景には、地域の公職者をはじめ、近隣・地域のかたがたのご理解とご協力がありました。そのことは学童保育の存在に大きな励ましと力になりました。

また仕事で疲れた体に鞭打って学童の運営・指導員の育成にがんばってきた父母たちの力があったことはいうまでもありません。まさにどろんこは地域の中で草の根的に誕生し、地域の中で発展してきました。

現在児童数の減少に伴い、宮根・千代田橋に1箇所ずつの学童になりましたが、この地域に学童保育がいつまでも存在できるように、父母と指導員で力を会わせてがんばっています。